轉自紐約時報:史黛西·艾布拉姆斯(Stacey Abrams):“我明白現在只是投票是不夠的……但請聽我說完”

史黛西·艾布拉姆斯(Stacey Abrams):“我明白現在只是投票是不夠的……但請聽我說完”

如要閱讀原文(英文版),請點擊此處。

請聽我說。

2020年6月4日

作者:史黛西•艾布拉姆斯(Stacey Abrams)

艾布拉姆斯女士是投票權組織“公平鬥爭行動”(Fair Fight Action)的創始人。

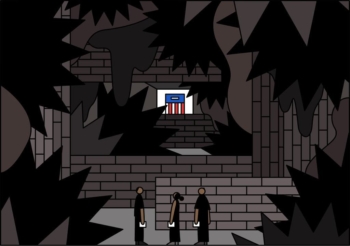

在我們最黑暗的時刻,只是投票是不夠的。我心裡明白。

當您在視頻循環中看著某人的死亡時,聽到他說“我無法呼吸”。當這些話與另一個人在最後時刻所說的相呼應時,他的性命也被警察奪走了。當一名挽救生命的婦女在拙劣的警察突襲中被槍殺在家中。當一個黑人因慢跑而被謀殺時,他的兇手可以自由慶祝。當您知道有這麼多人死亡時,連姓名都數不清楚。

說投票就是最佳回應,這不僅感覺不足,而且不敬。 “投票”更像是一個口號,而不是解決方案。事實上,我們有數百萬人投票了。然而還是有太多人死了。此刻需要我們每個人做很多事情。我關注的是以具體方式向人們展示投票能帶給我們的回報。同時也坦承進行投票需要多少的付出。

在整個美國,由於不平等現象和選民抑制的持續存在,灰心喪氣的準選民繼續拒絕投票或選擇退出。他們的恐懼一次又一次地從身邊的故事中成為現實。他們在喬治亞州的臨時選票遭到了拒絕。他們因為投票站相繼的關閉,而需要在密爾沃基的街區排長隊,而替代方案從未到來。通過抑制對政治制度的信心,鎮壓選票的行動從以前的放狂犬病的狗和揮動比利棒的警察,演變成今天的使用嚴格的選民身份證名的法律和糾纏不清的參與投票的規則。而那些最容易受到壓制的人也成為了最容易將這種恐懼轉嫁給他人。

現在,在全國各地的抗議活動的第九天,以及在一周之內,在我們國家的首都,數千人在白宮前示威,而在城市的其他地方,數百人在排隊等候投票時,我們必須談論系統性的不平等和細節。

哪些系統壞了?我們如何在聯邦,州和地方各個級別來解決這些問題?我們必須非常細緻,因為只有這樣人們才能吸取經驗。“取消合格豁免權”,“提高執法透明度”和“改革維和人員標準與培訓方法”並不只是引人注目的口號。不像“去投票”那樣。但是我們在談論這些方案的時候把他們濃縮成 – 去投票 – 也難怪這些方案會遭到拒絕。因此,我們不得不說:“投票之後還不能停止。”

投票是漫長而復雜的過程的第一步,雖然繁瑣但至關重要。您可以擁有一輛帶有所有鈴鐺和口哨聲的汽車,但是如果它沒有輪子,就無法前進。因此,我們必須談論整個過程,我們不能過於簡單化以至於我們看起來過於理想化。

2018年,我競選喬治亞州州長,目標是建立新的選民聯盟。代表我去遊說選票的工作人員和志願者在提到我的名字之前,他們會先談論州長的工作範圍。人們不一定在乎政客,但他們確實在乎自己的生活。工作人員會解釋說:“州長負責向教育投入多少資金”或“州長決定我們是否擴大醫療補助金”。

談論的是州長工作是什麼,如何為人們服務,以及人們如何在投票時選擇誰為他們工作。

2020年,一名在遠離醫院和醫生的南喬治亞州的貧困婦女懷孕了,而她獲知這消息為時已晚,已經無法做出選擇。她無法獲得醫療補助,因為如果她每年的收入都低於6,000美元,而且由於州長拒絕擴大該計劃,她也確實太貧窮了,負擔不起其他任何的醫療計畫。如果她是喬治亞州的黑人,那麼她在懷孕期間或之後死於並發症的可能性是白人婦女的三倍。她的孩子更有可能就學資金不足的學校,面臨以黑人和棕色膚色的人視為“嚴厲打擊犯罪”政策的對象,並且生活在最低時薪為$5.15美元的州。這都是因為她沒有在2018年進行投票。

在我們的競選活動中,我們增加了投票人數,創下了投票的人數紀錄,吸引了從未想參加的選民。儘管我們沒有取勝,但是我們迫使自1966年以來在喬治亞州舉行的最接近的選舉。在為期18個月的競選活動中,我遇到了一些既不信任政府,也不相信自己的選票有多麼重要的選民。但是,有190萬選民在選舉日為我出現,這是喬治亞州歷史上最多的民主黨選票。

我們贏得了勝利,贏得了人們的信任,即使只是一次選舉,也值得。在政治界,我們的成就將被視為道德上的勝利。我要說的是絕對的。因為我很久以前就知道獲勝並不總是意味著您會獲得獎賞。有時您會取得進步,這一點很重要 – 而對於在美國投票,我當然認為更是如此。

喬治亞州的民權偶像代表約翰·劉易斯(John Lewis)經常將投票權稱為“幾乎是神聖的”。作為牧師之子,我理解他的猶豫,稱簡單的,世俗的舉動為神聖。投票是一種信仰行為。這是深刻的。在民主國家,這是最終的力量。通過投票,窮人可以獲得經濟補助,體弱者可以獲得醫療保健支持,負擔沉重的人可以從為所有人服務的社會安全網中獲得一定程度的救濟。我們願意為保衛神聖而戰。

我不是在這裡呼籲暴力起義。在我們國家的歷史上,我們已經經歷了兩次 – 為了自由擺脫暴政的獨立戰,和為了解放(至少是一點兒)被束縛的黑人的人性時的內戰。然而,隨著數百萬人的權利被剝奪,我們將遭受政策的後果,從遍及貧困社區的致命污染到幼兒園的童謠變成射擊訓練。我深思還有什麼補救辦法。我每天面臨的問題是如何捍衛這項神聖的權利和我們的民主,以及誰會這樣做。

就目前情況而言,一方面,我們有一個共和黨自認為遵守了法律條文,在清除選民名冊時扭曲了規則,以勉強反映其精神,但最近又在全球疾病時期拒絕郵寄投票。另一方面,民主黨(我擁護的政黨)談論公民全面參與,但採取不一致的步驟來有意義地擴大選民和建立基礎設施。嵌入這種雙重性的一個基本問題是:誰有權獲得完全公民身份?根據我們的國家故事以及現在的情況,該清單遠遠少於應有的清單。

目前,在席捲全國的人口轉變的刺激下,我們正在經歷著巨大的文化變革。根據人口普查局的數據,有色人種占美國人口近40%。千禧世代(1981-1996)出生的人和Z時代(1995-2010)年出生的人是該國人口最多的年齡組。如果將這些人口添加到政見相對溫和略偏漸進的白人中,他們將成為美國人的新主流,幾乎可以在每個角落感受到他們對美國人生活的影響。多樣性,雖不能完全描述這種轉變,但改變了我們彼此互動的方式,從黑人的命也是命運動和婚姻平等,到夢想家們要求採取行動來移民,而婦女則挑戰打破性騷擾和性侵犯的沉默。

我們還可以從這種演變中找到更黑暗,更憤怒的政治。那些看到自己的相對影響力正在縮小的人正在使用一切可能的工具來限制獲得政治權力的機會。對於那些堅持單色美國身份時代的人來說,變革的氾濫引起了他們心底的恐懼,他們對於多元文化的美國沒有歸屬感。

作為美國歷史上首位在主要政黨中贏得州長初選選舉的黑人女性,自喬治·華萊士(George Wallace)在最壓制選民和仇外心理的情況下作出對抗,我實時地看著我們這個不斷發展的國家成為種族主義廣告的飼料,恐怖壓制 – 但也看到喬治亞州歷史上最大的有色選民投票。儘管選舉最後的結果不盡人意,但我們的競選活動以巨大的方式激發了美國新的多數,證明了我們國家的韌性和光明的未來。

一個多星期以來的每天晚上,我們目睹了示威者的痛苦和憤怒,示威者的叫喊聲被政界人士刺穿。敦促他們投票,兩者都是對的。抗議為了系統性的不公平對待得到正視。投票是因為我們值得擁有被看見、聽到並且願意按照我們的要求採取行動的領導人。

投票不一定能讓我們從傷害中免疫,但是沉默肯定會傷害我們所有人。